まだまだ冬で東北ブロックは雪に覆われ相変わらず川には出られませんが、ぼちぼち2025シーズンに向けて各チーム練習し始めていることでしょう。インスタでも各チームプールで練習したり防寒着マックスで川下りをしたりと練習風景が流れてきています。

学生時代春休みにも川合宿を立てたいと思い2月に保津川(京都)の合宿をして寒すぎて絶望したのはいい思い出です・・・。この時期はどうしても寒すぎて濡れる系の練習はしんどいものがあります。厳密には濡れるのはウェットなどで防げるのでまだいいけどそれを風でさらに冷やされるのが辛いというのが大きいです。そこでぜひ取り組んでみて欲しいのがパドリングの『質』向上です。基本的には静水でできる練習がメインになるので取り組みやすいかと思います。初心者から中級者向けの練習解説になりますのでリバベンに初めてエントリーするとい方などは参考にしてみてください。

パドリングの『質』とは・・・

そもそもパドリングの『質』とは何かというところから解説します。

簡単に説明すると

「1漕ぎでどれだけ進めるか(距離)」「1漕ぎでどれだけコントロールできるか(技術)「1漕ぎでどれだけ加速できるか(速度)」の総合力です。

『1パドルの中で力強く加速して(速度)、ボートが抵抗なく進みながら(距離を稼ぐ)、いかにボートのアングルとベクトルをコントロールできるか(技術)』がパドリングの『質』です。

質が低いと同じ距離を進むのにも何パドルも漕がなくてはならず疲れてしまったり、狭い区間でうまく加速できず詰まってしまったりします。

パドリングの質が低いと起こること・・・

昨年夏にカヌーの練習で御岳にいましたが、そもそもパドリングの『質』が低い選手は川(流水)で練習しても効果が半減してしまいます。それがカヌーではより顕著に現れます。ラフティングメインの場合はダッキーをやると顕著に出ます。

流水ではタイミング合わせや立ち上がりの出力が連続的にやってきますが、質が低い選手はアップゲートの立ち上がりでうまく船が進まなかっただけで何発か漕いでしまいそれによって踏切のタイミングが合わず落とされて…と負の連鎖に陥ってしまいがちです。本来こちらの意図としてはわざとタイミングをずらしてボートを使う練習をしたいのにできなかったり、うまくいく時といかない時で差が生まれてしまいその差を埋める練習になってしまったりと本来やりたい練習から主旨がズレてしまいます。

さらに実際の数字でも考えてみましょう。リバベンの上級DRは競技時間がおおよそ30分前後です。わかりやすく30分と仮定したとしてスタートダッシュを除いた巡航区間のピッチは速いチームで70bpmほどでゆっくりに感じるチームで60bpmほどです。極端な例ですが、同時発艇で前のチームが60bpmで漕いでいるのについて行こうとして自分たちは65bpmで漕がなければついていけないとなったらどうでしょうか?30分で1,800ストローク対1,950ストロークと150ストロークも多く漕ぐことになるのです。スタートダッシュや追い上げの区間として10分引いた20分で計算しても1,200ストローク対1,300ストロークと100ストロークも多いのです。これで途中で抜こうと思ってピッチをあげるとさらにストローク数が増えて余計に疲れてしまいます。相手は100ストローク分体力が残っているので余力もあります。

1漕ぎで進めないということはその分ピッチ(回転数)を上げなければならず当然ながらその分疲れるということになります。

パドリングの質を上げるメリット

質を上げる最大のメリットはなんといっても疲れにくくなるということです。どうしてもピッチが上がるとその分心拍数も上がりやすくなり疲れやすくなってしまいます。少ないパドル数で同じ距離を早く進めるに越したことはありません。

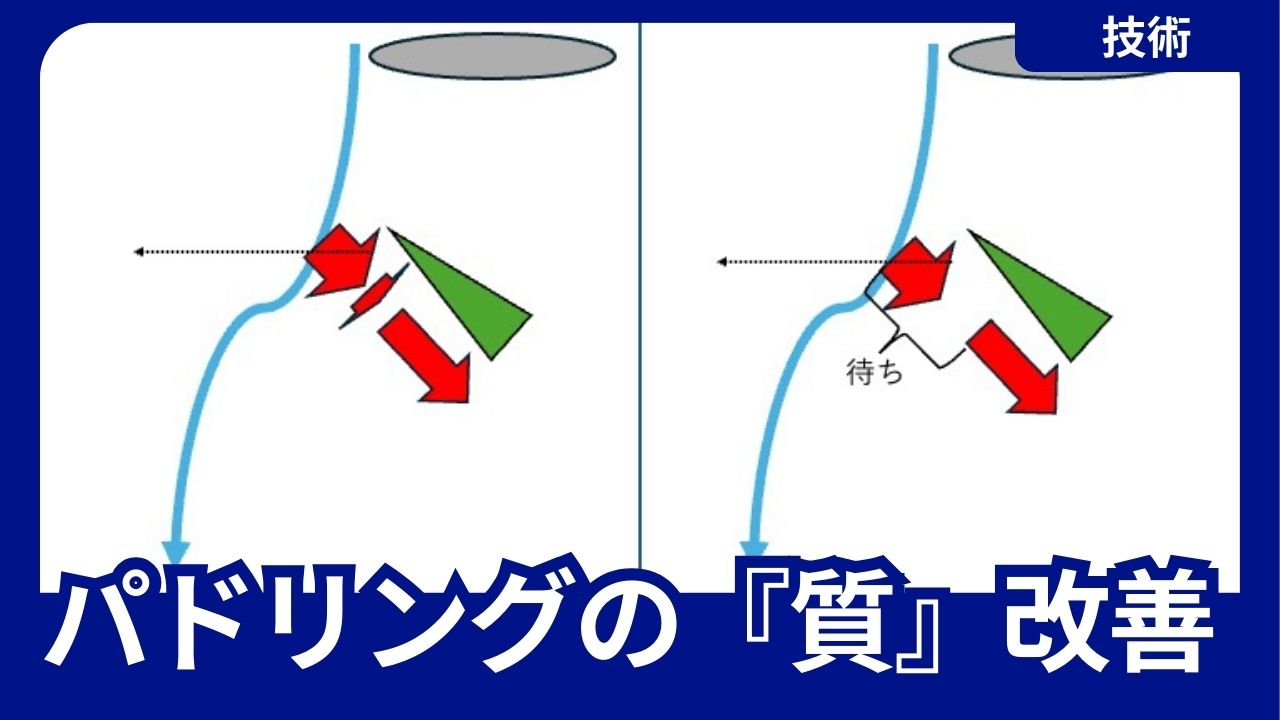

さらにパドリングの質が上がると技術の幅が格段に増えます。わかりやすい例だとストリームインやフェリーグライドの際のエディーラインに対する合わせが選べるようになります。

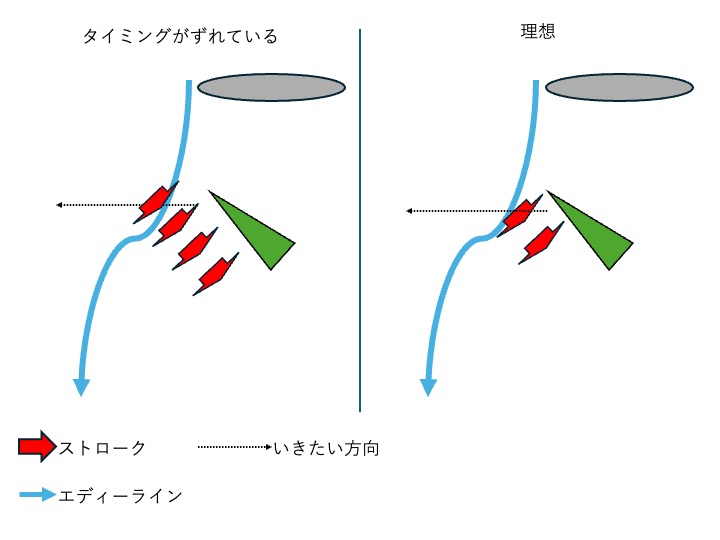

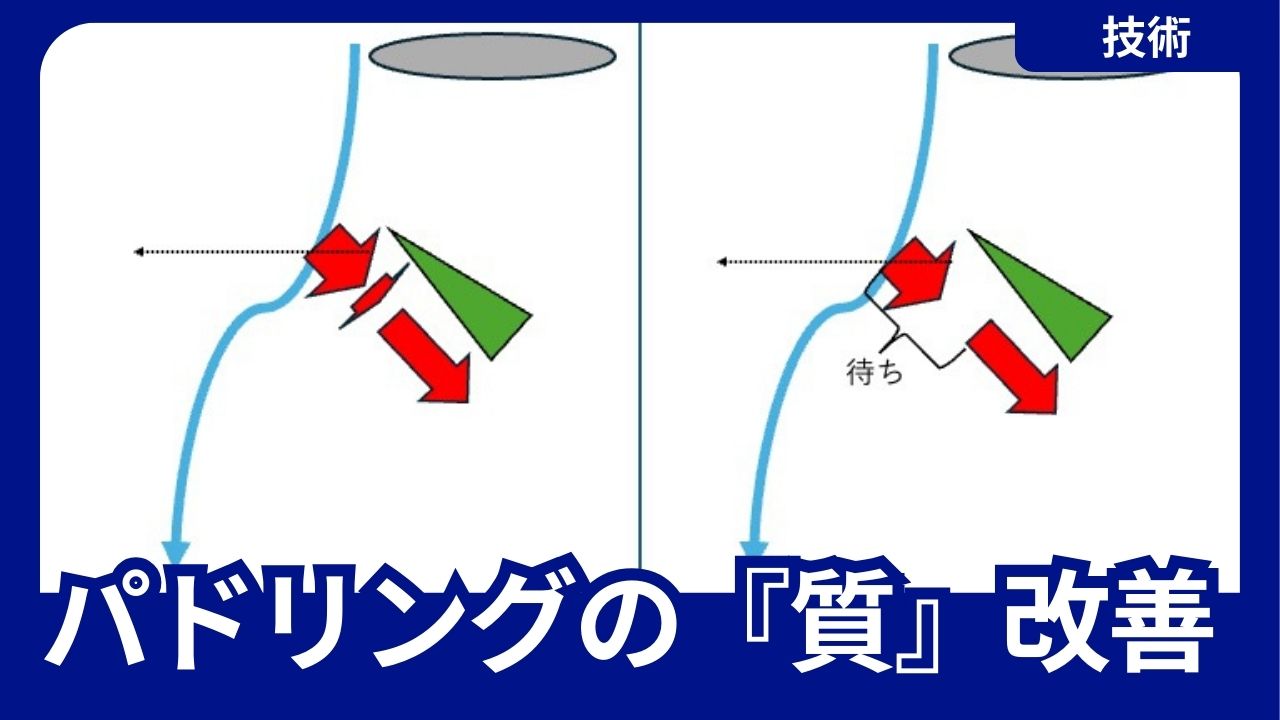

上の図はフェリーグライドのイメージです。フェリーグライドはエディーラインを踏み切って加速しながら飛び出すのがセオリーですが、ストロークの質が低く何回も漕がないと進まない状態だとタイミングが合わずエディーラインの手前で漕いでしまったりエディーラインを超えてから漕いでしまったりします。右側はあくまでも質が低い状態での理想です。ストロークを細かくたくさん漕がなければいけないなりにタイミングを合わせて漕ぐということで言ってしまえば一か八かです。細かくたくさん漕いだタイミングが偶然踏切のタイミングに合えばうまくいき、ズレてしまうと終了という博打を張らなければなりません。

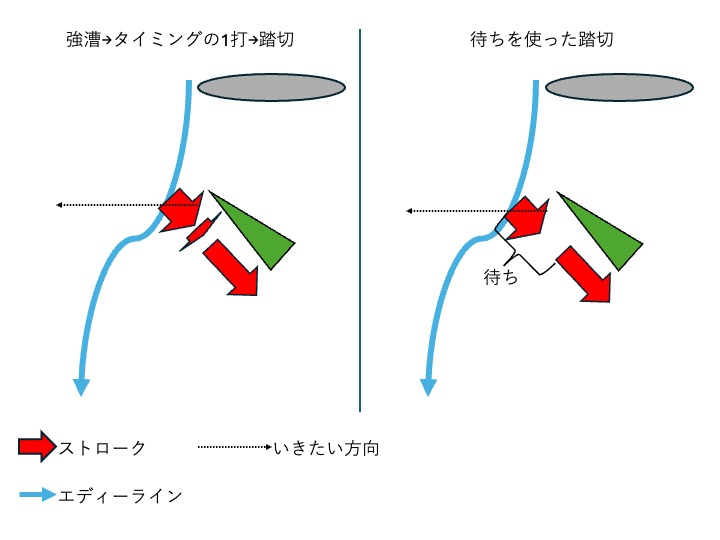

『質』を上げていると1パドルで加速し距離も出やすくなるので技術の幅が増えます。上の図の左はパドリングでタイミングを取るやり方で、最初の立ち上げで力強く漕いでそこからタイミングを取るためにほとんど漕がない小刻みの1パドルを入れ踏切に行くという例です。小刻みな1パドルは本当にタイミングとりなだけなのでほとんど漕ぎません。最初の一打の慣性をうまく使うだけです。

より1パドル目の慣性を使うのが図の右側です。普通に1パドル漕いだら待ち時間を使いフォワードのポーズで待って踏切の一打を入れます。ここで「ダッキーの場合左で漕いだら曲がってしまうのでJストロークして慣性が・・・」とか思う方は練習不足なので『質』を上げる練習をしてください(笑) ダッキーで左オンリーでもゼロスピードから2秒くらいは直進慣性をつけられます。すでに進んでいる状態ならリーンを使ってもっと保たせられます。結局のところ『質』が低いので漕いだときに曲がる幅が大きく修正のJが必要になるだけです。

『質』を上げるということは技術や戦略の幅も広がります。

『質』を上げる練習

それではここからは質を上げる練習について紹介していきます。

ここで紹介するのはあくまでも一例ですので自分たちなりにアレンジしたり、環境に合わせて調整する必要はあります。

①静水でのロング漕

私の記事には頻繁に登場する「静水ロング」です。

結局のところ初心者から中級者が手っ取り早くうまくなろうと思ったら静水ロングからのミドルインターバルに行きつきます。そもそも日常生活において似たような動作がない「漕ぐ」という行動に時間をかけて身体を慣らし、陸上のトレーニングのようなインターバルで効率よく動く方法を模索する以外ないのです。

ただ、これだけでは記事にならないので追加の方法を紹介します。

以前にもチラッとだけ紹介したことがありますが、ボートに直接負荷をかける方法です。

ボートの下にロープを通して左右に結んで固定するという方法です。ロープが抵抗になり漕いでいない時の減速(水の抵抗)が倍増します。時間とピッチを固定して負荷を大きくしても同じ距離が漕げるならそれはストロークの質が上がっていると言えます。

ラフトボートサイズになるとロープ1本ではかなり負荷が小さいですが最初はこれくらいで十分です。1本でも当初負荷をつけていなかった時と同じようなタイムになってきたら巻き数を増やしていけば良いのです。

紐に長さ制限がある場合は園芸用のホースを足せば抵抗が増えます。ホームセンターで1m単位で売っています。当然太いホースをつければ抵抗が大きくなります。

紐の張り具合も重要でキツめに張ると抵抗が小さくなり少しダルダルで張ると引っ張られるような感じで抵抗が増えます。

ピッチ固定にすることにより同じタイムで同じ距離を進もうと思うとどうしても1パドルの質を上げなければなりません。注意点としてはあまり負荷を大きくし過ぎないということです。負荷が大きすぎるとストローク中にも抵抗がきてしまいキャッチの『質』が上がるどころか疲れないために水を逃すことを身体が覚えてしまうので逆効果になってしまいます。これはスプリント競技でも言われている理論で、ジュニア選手に早い段階で長すぎるパドルやキャッチの強いパドルを与えてしまうとパドルに負けているのを誤魔化すために水を逃がすことを覚えてしまうため適正か少し短め・小さめのパドルから始めるというものです。この練習も同様でいきなり大きな負荷をかけると逃し癖がついてしまうので最初は小さな負荷から始めるのがよいでしょう。

②基本の回転練習

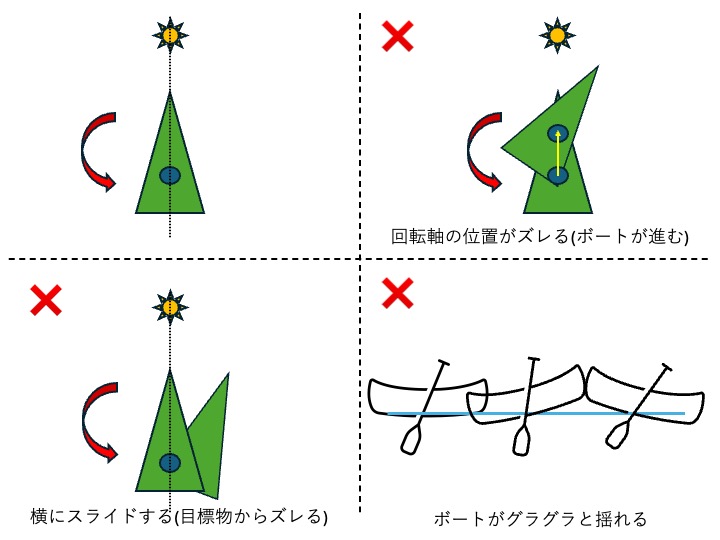

静水で一番最初にやる練習といえばスイープやバックスイープで回転軸を中心にグルグル回るという練習です。あまりにも基本的すぎてどのチームも一瞬でやらなくなる練習です(笑) ただ、うまいと言われるチームやリバベン表彰台常連のようなチームでもやってみろというとまともに出来る選手は極一握りです。

ストロークの質を上げることを主眼において練習するのであれば後ろ側に乗ってスイープをメインに行うだけでも十分練習になります。ラフトボートの場合バウ側(前)だと回転軸が身体の後ろにきてしまい、目視もできないのでイマイチ感覚が掴みづらい上にかなり後ろまで漕がないとスイープが効き始めないのである程度のパワーと柔軟性も要求されてしまい最初のうちはなかなかハードルが高いです。

スイープの時はガンガン漕いで回すというよりはゆっくり大きく回すのがポイントです。ラフティングの選手は特にその傾向が強いのですが「ゆっくり漕げ!」と言われても次第にピッチが上がって早くなっていきます。1ストロークでボートを動かすためのキャッチ練習をしているのにガンガン漕いでも意味がありません。個人的な感覚になりますが、スイープの時はパドルを入水したら「丁寧にキャッチ」ではなく本当に1度キャッチの位置でパドルを止めて『ブレードを水に馴染ませるような感覚』でパドルから身体を通してボートにつながっている位置までを意識して大きく1パドルで180度くらい回すように入れます。実際これはガイドの時に意識して実践していることです。特に『ブレードを水に馴染ませるような感覚』は個人的にものすごく重要で、重いボートになればなるほど急いで回そうとするあまりガンガン漕ぎたくなるのですがそうするとパドルが滑ってしまいうまく回りません。1パドルで確実に回すという意識で大きく漕げば重さの割に力を使わずうまく回せるのです。

③ガイドトレーニング(模擬)

回転練習の延長線に来るかもしれませんが、質を上げる練習の最も効率的なものはガイドトレーニングです。ツアー参加のお客さんは基本的に「前漕ぎ」「後ろ漕ぎ」「しゃがんで」が全てです。スライスもラダーもスイープもありません。前進か後進しかないのです。さらにここは危ないという場所ではお客さんを落とせないので「しゃがんで」です。御岳であれば三ツ岩手前から「しゃがんで」で戻るのはゲンコツ岩手前です。核心部分を一人でやるのです。ガイドには当然の行為ですが「強いチーム!」と言われる学生チームの人で毎回失敗せず確実にこなし、やり方を言語化できる人は何%いるのでしょうか?マウンティングではなく言語化した上でその通り再現できるからこその技術です。

もちろんガイドになりたいわけではないと思うので模擬で結構ですがぜひ一度挑戦してみてください。チームで乗って自分以外は前漕ぎ後ろ漕ぎ縛りで一人で操船するだけです。ツアーのように「中に入って」はやらなくてもいいですが三ツ岩のエントリー(なんならスタートの瀬終わり)から一人で漕いでゲンコツ岩をこえてみてください。漕がない人(お客様)が3人なら重量的にも余裕で行けるはずです。岩に当てていい回数は2回まででスタックしてちょっとでも動けなくなった場合は不合格です。御岳に限らずどこの川のガイドもそうですが危ない箇所では基本的にお客さんは漕ぎません。そうなるとガイド一人で操船しなければならずどうしても質が求められます。重いボートになればなるほど流される時は一気に流され、初速は重くて全然立ち上がりません。

このような環境でいかにしてボートを動かしていくかを考えることが重要なのではないでしょうか。

ちなみにコロラドはコントロールしにくいと言い訳をする方が時折おられますが、コロラドのカタログスペックは全長450cm・重量32.5kgです。対してレースラフティングでも使われて皆さんイメージしやすいツアー用といえばアキレスのRJB-380という2017年の吉野ワールドカップでも使われたアキレスのボートですがこちらは長さ約380cm重量62.5kgと目を疑いたくなるほどの重量です。さらに大きいRJB-430(試合はこのサイズ・・・?)もありこちらは長さ430cm重量73.5kgと常軌を逸したサイズ感です。ちなみにですがアキレスのボートは軽い方でBEEという北海道のメーカーのボートはさらに重量感があってより回りません。ガイド経験者は共感してくれるのですが「軽いは正義」です!笑 軽いということはそれだけで有利なのです。コロラドの軽さは多少の形状的不利もなくするレベルのものです。コロラドでできないならツアー用ではもっとできません。

最後に

パドリングの質を上げる最短の方法はとにかく漕いで漕いで漕ぎまくるしかありません。効率よく上手くなる方法はありません。回転練習やガイド練習はあくまでも補助的なトレーニングで基本的には漕いで追い込んでいく以外ありません。

コメント